梅雨時期の乳酸菌もみがらぼかしの仕込み-利点と欠点-

これまでは毎年、春と秋に乳酸菌もみがらぼかしを作ってきました。 乳酸菌もみがらぼかしの作り方 理由は、秋は籾殻が入手しやすく、春も気温が安定していて作りやすいか ...

新しい畑の土作り(7)_もみがらぼかしの散布とすき込み

収穫が近づいたニンニクの管理だけでなく、新しい畑も手を入れていきます。 春になり、気温も上がってきましたので、微生物の動きも活発になります。 そのタイミングを逃 ...

新しい畑の土作り(6)_畑の外周を溝切りする

前回、新しい畑を深く掘り、土の状態を確認しました。 新しい畑の土作り(5)_土の状態を深くまで確認する 思っていた以上に粘土質の層が厚く、一度染み込んだ水分が乾 ...

新しい畑の土作り(5)_土の状態を深くまで確認する

新しく借りた畑、これまで手を入れて土作りしてきました。 ・・・が、雨が降った後、表面は乾いても、ちょっと深く掘るとじっとりしている感じがします。 一度、土の深い ...

乳酸菌もみがらぼかしの仕込み2020春(2)_倍量の資材追加

前回100kg仕込んだ、乳酸菌もみがらぼかし。 翌日には、しっかり温度が60度まで上がっていました。 昔は、温度が上がるまで2日以上かかっていましたが、最近は翌 ...

乳酸菌もみがらぼかしの仕込み2020春(1)_過去最大量の仕込み

2019年の12月に150kgを仕込んだ乳酸菌もみがらぼかし。 畑が拡張した事もあり、作ったぼかしは春の管理分を残して使い切ってしまいました。 分けてもらった籾 ...

気温・地温が上がってきたら、根も動き出す

冬季に休眠していた作物も、気温・地温が上がってくると、根も動き出します。 そのタイミングを逃さず、適切な管理を進めましょう。 目安は、だいたい桜の開花時期頃です ...

新しい畑の土作り(4)_深耕鍬(土起こし器)を使って畑を深耕する

硬盤層を破壊方法で書いたように、大型のトラクターが無い私は深耕鍬でなるべく深くまで土を起こすようにしています。 使っている深耕鍬、アルキメデス ハガネは、中央の ...

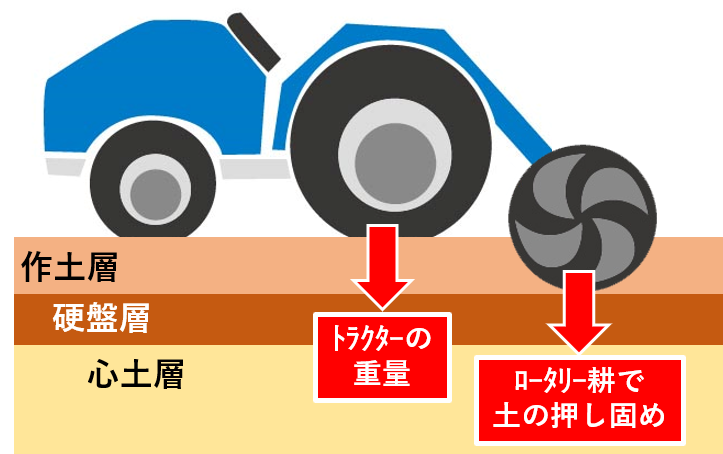

硬盤層の破壊方法

前回解説した、硬盤層。 水も空気も通さない層が地中に形成されるせいで、作物には色々と不都合が出ます。 そこで、そんな硬盤層を破壊する方法もいくつか解説です。 ト ...

硬盤層が形成される要因と原因

農機の大型化や化学肥料の使用などで問題になりやすいのが、「硬盤層による障害」です。 硬盤層とは、その名の通り、水も空気も通さないような硬くなった地層の事です。 ...