ラダーレールを自作する。木製ラダーレールのDIY

購入したホンダの耕運機、パンチ・エックスF502。

畑に置きっぱなしでは防犯上よろしくないので、毎回自宅に持ち帰るようにします。

そのためには、軽トラックへ積み込みするレール、「ラダーレール」が必要です。

アルミブリッジとも呼びますね。

バイクを車載する時にもよく使われます。

昔は木製でしたが今ではアルミ製が一般的で、コンパクトに折り畳み可能な物も多いです。

でも、せいぜい軽トラックに積むだけですから、高価なアルミ製(1~2万円ほど)を買わなくても安く自作出来るな・・と思い、DIYで作る事にしました。

---後日追記---

もっと重たい物を積載するため、改良版も作っています。

この記事では50kgの耕運機積載用ですが、150kgぐらいの農機にはとても耐えられそうも無かったので、補強を入れました。

木製ラダーレールの材料を探す

耕運機のタイヤサイズ・タイヤ間の距離などを測定し、安くてよい材料を探しにホームセンターをうろつきながら構想を練りました。

高くなるならアルミ製を買えばいいだけですから、予算は2000円程度を目標とします。

あとは、「厚みが適度にあって」「軽トラの荷台より少し短くて(2m弱)」「タイヤに合わせた幅」などを考慮して材料を決めます。

コンパネや構造用合板が長辺1800mm程度なので、これをカットして使おうかとも思ったのですが、ホワイトウッド材の方が安く作れそうなのでそちらを選択。

それと、軽トラのあおりに引っ掛ける用の金具を100円ショップで購入。

- 1✕4材(19mm×89mm×1820mm):2枚(272円×2)

- 1✕1材(19mm×19mm×1820mm):2枚 (217円×2)

- 金具:2個(110円×2)

合計1198円。バッチリ予算内です。(ネジは手元にあった物を使用)

なお1✕1材は4枚写ってますが、使ったのは2枚です。(理由は後述)

木製ラダーレールを加工する

では、材料を加工していきましょう。

金具の固定と曲げ

まずは引っ掛ける用の金具を取付けます。

1✕4材の先端に金具を2個、ネジで固定します。

このネジは、逆側に貫通しない程度の長さです。

先端に止めるので、割れの心配もあるので、私は事前に2mmの下穴を開けておきました。

金具を取付けてから、あおりに実際に引っ掛けて、ちょうどいい角度になるよう金具を曲げていきます。

ハンマーで軽く叩く程度で曲がります。(所詮は100均)

乗り移り部の斜めカット

金具の角度が決まったら、軽トラに乗り移る部分を斜めにカット。スムーズな移動が出来るように加工です(これは面倒ならやらなくてもいいでしょう)

引っ掛けた状態で切る位置をケガキ、細工用の薄いノコギリでスッパリ切り落としました。

切断後、角度を確認。なかなかいい感じです。

こういう一手間が大好きです(^^)

反対側は土に沈むので、カットは不要でしょう。

脱輪防止用レールの取付け

続いて、脱輪防止のレールを取付けます。

重量物が落ちては危険ですからね。

最初は両側に取り付けようと、2枚分4本買っておいたのですが、よく考えたら逆勝手にレールを取付けておけば、脱輪しないはずです。

収納時の事も考えると、片側のみのほうが良さそうなので、まずは片側だけで様子見とします。

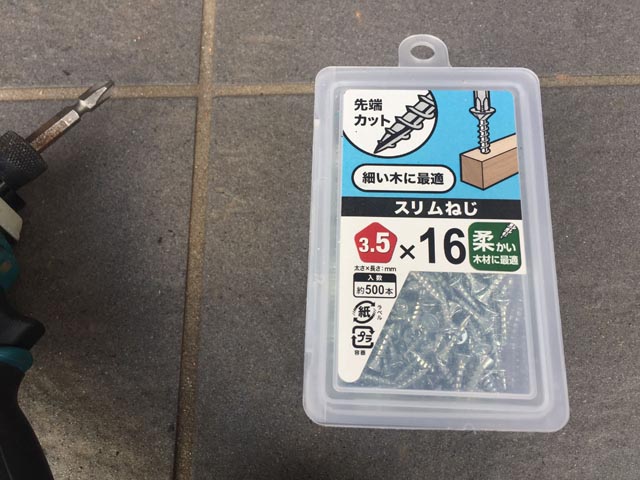

レールの固定は、もっと長いコーススレッド(木材用ネジ)でしっかり止めます。

先端のカットしたところとはピッタリ合わないけど、まぁそこはいいかなと。

もう1枚、逆勝手のも同様に作ればこれで完成です。

自作ラダーレールを使用してみる

では実際に使用してみましょう。

耕運機の車輪の間隔に合わせて、ラダーレールを配置します。

脱輪防止レールは、外々になるよう配置。

こうやって見ても、1枚で対応しようと思ったら、相当幅広になっていたのがわかります。

細いレール2枚に分けた理由がコレですね。

それと、将来別の幅で載せたい何かが出てきても、調整可能という面もあります。

載せてる途中の写真はありませんが、まぁ問題なく荷台まで上がりました。

この耕運機は約50kg。19mm厚の板材なら大丈夫そうです。

(もっと重量ある時は厚い板を使って下さい)

降ろすときもすんなりでした。

でも、力の弱い人は両側に脱輪防止つけるか、もっと幅広の板にしたほうがいいかも?

収納時も表面同士を合わせれば、ピタッと収まります。

ただし、何の保護もしていない木材なので、荷台に乗せっぱなしは不可。

物置の中に普段は収納しておきます。

もっと簡単に自作する方法

ここまでDIYで色々加工してきましたが、もっとお手軽にDIYしたい場合、こんな便利なパーツも売っています。

要するに、木材の先端につける金具部分だけ売ってる訳ですね。

これと、ホームセンターなどで幅200mm前後・厚さ30~40mm程度の木材を購入し、ネジ止めすれば完成です。

さぁ、これでいよいよ畑で耕運機を使う準備が整いました!

本番開始です(^^)